|

第二,有了正当的目标,至于由什么样的人,是居鲁士、罗慕路斯一类的君主,还是卡米努斯一类的共和国执政官来领导实现目标则是一个次要的问题。尽管马基雅维里在《君主论》中向美第奇家族呼吁,但他主要还是泛指强有力的杰出人物,像居鲁士,罗慕路斯那样能够拯救自己祖国的杰出人物。实际上,马基雅维里在谈到君主时,主要是把君主作为国家的化身,而不是作为一个具体的个人来看待,在他的著作中,类似“他的毁灭”和“国家的毁灭”这样的概念都不加区别地使用。在马基雅维里看来,君主既然是国家的化身而不是某个具体的个人,那么,一般道德规范就对他失去了约束力,而是否遵循一般道德规范就必须视国家的需要而定。对于共和国的执政官来说,马基雅维里的看法同样如此,凡是为共和国服务的人,他就成为国家的组成部分,对祖国的忠诚和职责的需要便要求他摒弃个人的道德。马基雅维里在给维托利的信中这样表示过,“我热爱祖国甚于我的灵魂”(38)。其意思是为了祖国,一切都可在所不惜,又遑论一般道德。这样,一方面,为了国家利益,马基雅维里将一般道德从政治中分离出来,另一方面,他又将国家的概念拟人化为一个想象的人,这个人便是国家利益的承担者,这个国家利益的承担者就有责任领导意大利获得民族统一和独立。

第三,上述目的就决定了“目的证明手段的正当性”这一原则的基本指向,即这一原则并不是主要运用于国家的对内职能,更重要的是运用于国家的对外职能。马基雅维里所主张的仿效罗马政治军事制度,他为君主设计的一切谋略最终都归结到他的基本目的,由一位强有力的人物担当起统一的重任,采取一切可能的手段,“从野蛮人手中解放意大利”。实现这一目标的途径,无论是通过兼并各城市国家统一意大利,还是驱逐外侮以使意大利获得独立,都是国与国之间的政治行为,在国家之间的关系上所需要的不是基督教道德准则的约束,也不是教皇的仲裁斡旋,而需要的只是策略的实用和有效,一切均以国家利益为依归。因此,文艺复兴时期意大利的国家关系才是马基雅维里的“目的证明手段的正当性”这一原则产生的土壤,也是这一原则的真正归宿。

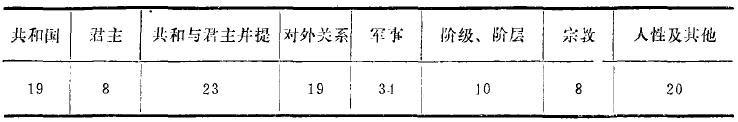

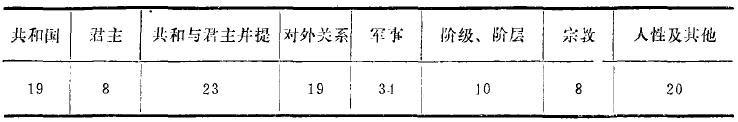

(二)马基雅维里的主要著作都反映出他思想的基本倾向。马基雅维里一生著述颇丰,在他的主要著作中,《君主论》、《论李维之罗马史》和《战争的艺术》,集中体现了马基雅维里有关对外关系的思想。历史上有很多学者在论及《君主论》和《论李维之罗马史》时,都认为两部著作是绝对矛盾的,一部著作是鼓吹君主制的范本,另一部著作代表了共和制思想。甚至连汉斯·巴隆也没能跳出这一窠臼。他通过考订两部著作写作的时间先后得出这样的结论,马基雅维里思想的发展过程“不是由《论李维之罗马史》到《君主论》,而是由《君主论》到《论李维之罗马史》--由一部关于文艺复兴时期君主的论著到文艺复兴时期论述共和国的一部最深刻的论著”(39)。但事实并非如此,《君主论》集中讨论了君主,主要是新兴君主如何建立并保卫一个新国家的方法和手段。《论李维之罗马史》则并非仅论述“共和”原则,而是从更广泛的角度讨论了国家的建立、保卫和发展诸方面的问题,其讨论对象既有共和国,也有君主国,在很多章节中,马基雅维里都将君主与共和国相提并论,例如第1卷第10章即为“共和国和君主国的创建者堪称颂”,第11章为“不拥有民族军队的君主国和共和国当受责备”,这一类的议论在全书中可以说比比皆是(40)。同时,两部著作有若干论题交叉重复。此外,两部著作中许多涉及军事的论题,马基雅维里又在《战争的艺术》中加以发挥。总的来说,三部著作有一个非常明显的特点,即讨论的内容有相当大一部分都是国家的对外关系。《论李维之罗马史》全书共3卷142章,其论题分布如下:

上表仅是一个粗略的分类,但我们已经可以看出,专论对外关系和军事(军事实为对外关系)的内容达53章,而论及共和国和君主国时,有相当部分也是讨论国家的对外关系。《君主论》26章中,涉及对外关系的内容也占了很大一部分篇幅,即便是在讨论君主的品质时,马基雅维里所举的事例也是为了说明在对外关系中的行为。其中最值得注意的是第18章“君主应当怎样守信”。这一章历来被认为是“马基雅维里主义”的集中体现。然而,马基雅维里的议论恰恰是指国家的对外关系。他指出,“关于这一点,我能够引证近代大量的事例,说明许多和约与许多诺言由于君主们的无信而作废和无效”(41)。他引证的两个人物,教皇亚历山大六世和西班牙国王“天主教徒”费迪南德都是在对外关系上以奸诈无信而著称的。至于《战争的艺术》所讨论的内容,当然主要是对外关系,因为“战争无非是国家政治通过另一种手段的继续”(42)。由此可见,马基雅维里的主要著作反映出他所关心的,主要是国家的对外关系,他总结出的政治原则也是在对外关系中得到发挥的。我们不能否认这样一个事实,思想家在其著作中作为主要论题的问题,就是他最关心的问题。我们了解思想家也只能依据他著作中所表达的基本思想来加以理解,而不应该根据只言片语对其思想随意诠释。

(责任编辑:admin) |