|

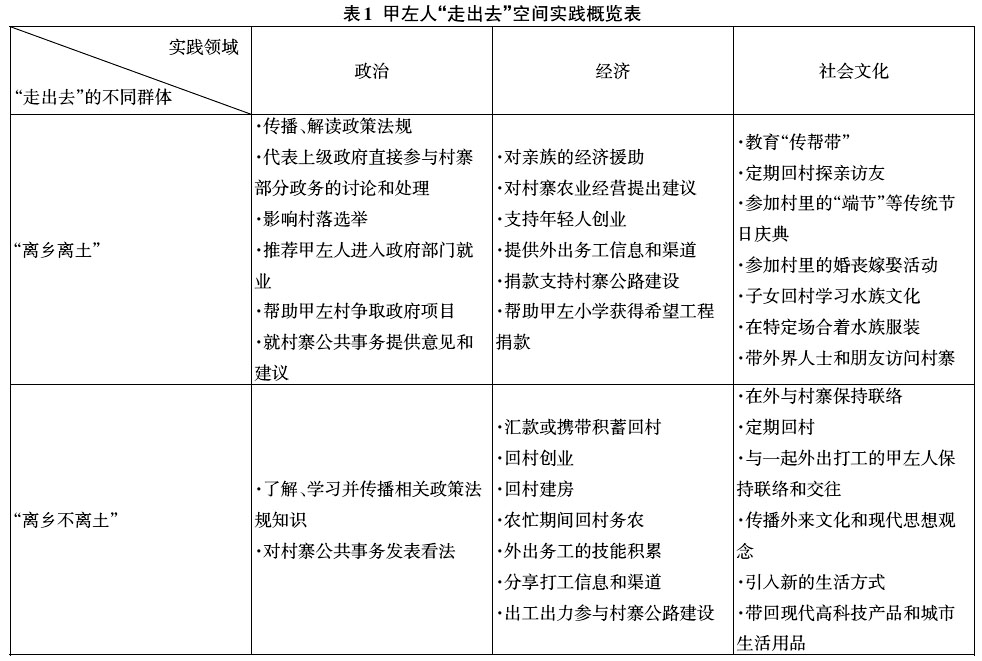

最初一批“走出去”的潘国相、潘学通等20多位甲左人,均通过求学之路最后在国家体制内顺利就业。到了20世纪90年代后期,随着大学生就业机制的市场化,体制内就业竞争日益激烈,但该路径仍然是“走出去”的有效方式。 “离乡不离土”指的是以外出务工为途径的“走出去”。2005年以后,村民外出务工人数急剧增长,分短期季节性务工和长期务工两种。短期务工主要是那些教育和文化程度较低的中年人,他们选择在冬季去广东、广西等地帮助当地人收割甘蔗,一个季度的人均收入为5000—8000元。长期务工主要是那些刚从学校毕业的年轻人,他们去长三角和珠三角一带的城市长期打工。外出务工和“离乡离土”的最大区别是,虽然离开了甲左,但并没有改变自己的农民身份,故为“离乡不离土”。总体上,“离乡不离土”的规模远远超过“离乡离土”,成为村民跨城乡流动的主体。根据潘国相的初步估计,村寨已经成家的成年人中,每年出去打工的人数比例不少于90%,而年轻人则达到了99%。 无论是“离乡离土”还是“离乡不离土”,“走出去”是甲左村的一个重要行动。村民个体以空间流动的方式,挣脱了封闭的甲左村作为传统面对面社区所禁锢的“生于斯、死于斯”的命运安排和生活方式。⑨村民用实践行动改变了自身的生活方式,同时也改变了社会的空间生产。 二、“走出去”与跨城乡空间实践 空间与一定的社会实践紧密相连,社会实践在某种意义上即是空间实践(spatial practices)。列斐伏尔将空间实践定义为人类各种物质实践活动和行为本身及其后果,空间实践生产了社会关系。⑩该概念同时也喻示了身体在空间生产中的重要性,空间发端于身体,人们用身体的体验来感知和想象空间,也在用身体的实践行为塑造并进行空间的自我生产。(11)该身体化的空间,不是一种客观位置的空间,而是一种处境的空间。(12)那么,就甲左村而言,那些“走出去”村民以身体的跨城乡移动而获得空间处境转换的体验的同时,他们身体力行的空间实践具有什么样的特征,又将产生什么样的后果呢? “走出去”的甲左人在日常生活中的空间实践和被他们留在身后的村寨密切相关。基于田野调查的数据收集,可以看出,“离乡离土”和“离乡不离土”的甲左人的跨城乡空间实践在政治生活、经济生活和社会文化生活领域均有大量呈现。表1对此进行了综合归类,以期对这种空间实践的特征进行全面把握。如表1所示,甲左人跨越城乡的空间实践基本上覆盖了生活中的方方面面,其形式多样,内容丰富,不同实践之间或有交叉重叠,共同构成他们日常生活的重要内容,并且渗透到村寨集体生活的方方面面。这种实践行为,一开始仅限于最早离开甲左村的“离乡离土”村民的个别行为,后来随着跨城乡流动村民数量的急剧增长,逐渐覆盖到了全村,成为村民顺应当下现代生活方式的一种集体构建。  (责任编辑:admin)

(责任编辑:admin) |